В словаре содержится более 8000 слов

|

РОССИЙСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ СЛОВАРЬ

В словаре содержится более 8000 слов |

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМН |

ОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЫЭЮЯ |

ИИСУС ХРИСТОС - в христианском вероучении - Сын Божий, Спаситель,

Искупитель. Его личное имя Иисус - греческая форма еврейского имени Иешуа

(Иегошуа) - «Господь спасает». Христос - греческое слово, означающее «Помазанник»,

- это перевод еврейского слова машйах (мессия) - царь, помазанный на свое

служение. Постепенно слово «Мессия» обрело особый смысл и стало указывать

идеального Царя эсхатологического времени спасения. С воцарением Мессии

связывались полит. надежды на восстановление теперь уже вечного царства

Давида, к-рое распространится на всю Вселенную. В ожиданиях иудейства на

исходе ветхозаветных времен земной Мессия (Сын, т. е. потомок, Давида)

обретает черты Сына Человеческого, т. е., согласно пророчествам Даниила,

сверхъестественного божественного Спасителя, полагающего конец современному

греховному порядку («веку сему») и основывающего новый, божественный порядок

(«век грядущий», Царствие Божие).

ИИСУС ХРИСТОС - в христианском вероучении - Сын Божий, Спаситель,

Искупитель. Его личное имя Иисус - греческая форма еврейского имени Иешуа

(Иегошуа) - «Господь спасает». Христос - греческое слово, означающее «Помазанник»,

- это перевод еврейского слова машйах (мессия) - царь, помазанный на свое

служение. Постепенно слово «Мессия» обрело особый смысл и стало указывать

идеального Царя эсхатологического времени спасения. С воцарением Мессии

связывались полит. надежды на восстановление теперь уже вечного царства

Давида, к-рое распространится на всю Вселенную. В ожиданиях иудейства на

исходе ветхозаветных времен земной Мессия (Сын, т. е. потомок, Давида)

обретает черты Сына Человеческого, т. е., согласно пророчествам Даниила,

сверхъестественного божественного Спасителя, полагающего конец современному

греховному порядку («веку сему») и основывающего новый, божественный порядок

(«век грядущий», Царствие Божие).

Евангелия свидетельствуют, что эти ожидания осуществились в И. X., в к-ром воплотилось и вочеловечилось (т. е. осуществилось в человеческой личности) Слово Божие - абсолютное и окончательное откровение Бога о самом себе, обетование Господа об избавлении людей от тотальной подверженности греху и смерти. Грех здесь понимается как отчуждение от Бога, источника бытия и жизни. Следствие этого отчуждения - смерть и небытие. Бог, соединив себя с человеком в личности И. X., преодолевает отчуждение и в воскресении И. X. полагает начало новому бытию человечества - торжеству «вечной жизни».

Согласно евангельским данным И. X. родился приблизительно в 6 - 5 г. до н. э. (т. е. до Р. X.!). Этот парадокс вызван тем, что дата рождения И. X. первоначально была определена не совсем точно, но закрепилась в традиции, знаменовав собою начало «новой эры». Он появился на свет сверхъествественным образом - от Духа Святого и Девы Марии - в маленьком Вифлееме близ Иерусалима, в семействе праведного Иосифа, плотника по профессии. Родословие И. X. приводится в двух версиях евангелистами Матфеем (1:1 - 17) и Лукой (3:23 - 38). Оба они сообщают о чудесном Рождестве И. X. и о событиях, сопровождавших Рождество. О ранних годах И. X., проведенных в доме его названного отца в городе Назарете Галилейском, известно очень мало. Евангелие от Луки кратко сообщает лишь об одном эпизоде его жизни в 12-летнем возрасте (Лк 2:41-52).

Общественное служение И. X. начинается с его крещения от Иоанна Предтечи в возрасте приблизительно 30 лет. С этого времени и вплоть до смерти и воскресения И. X. в течение примерно 3-х лет (27 - 30 н.э.) проводит жизнь странствующего проповедника и чудотворца-целителя в пределах родной Галилеи, Иудеи, Самарии и др. областях Палестины, находившейся под властью Рима. Вся его земная деятельность проходит под знаком возвещения приблизившегося Царствия Божия (Мк 1:15).

Это вторжение власти Бога в жизнь людей неизбежно является вызовом их совести, требующим конкретного жизненного решения - покаяния и веры. Царствие Божие возвещается И. X. в словесной форме (притчи, провозглашение этических норм) и в форме активных знаков (знамения, чудотворения). Притчи, характерные для Востока многоплановые символические иносказания, в доступной форме предлагают новое учение о Боге, о его Царствии и о новых ценностных установках, к-рые должны отразиться в человеческом поведении.

Этическое учение И. X. (впервую очередь Нагорная проповедь, Мф 5 - 7 гл.) переносит акцент с внешнего следования нормам религиозного Моисеева закона на внутреннее преображение человека. Закон пытается устранить симптомы греха, а внутреннее преображение нацелено на устранение самой причины греха. Любовь к Богу - «первая и наибольшая заповедь»; вторая же подобная ей: «возлюби ближнего твоего, как самого себя»; на этих двух заповедях утверждается весь «закон и пророки» (Мф 22:37 - 40), - отвечает Христос «искушающему» его законнику.

|

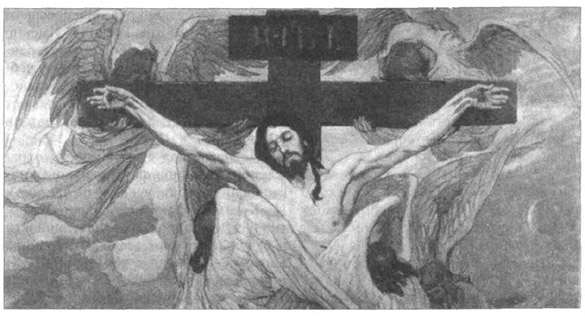

Распятый Иисус Христос. Эскиз росписи для Владимирского собора. Худ. В. М. Васнецов

|

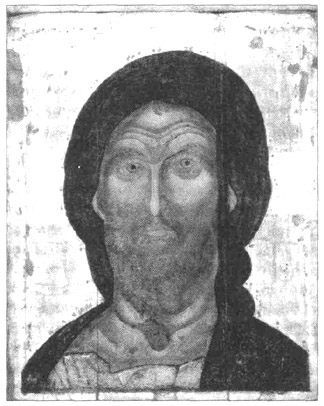

Спас Ярое Око. Икона 14 в.

Многочисл. чудеса, совершаемые И. X., особенно чудеса исцелений, также служат цели быть знаками (знамениями) избавления от греха и его следствий. Нек-рые евангельские эпизоды имеют глубоко символический характер, являя божественность И. X., а также новый, уникальный образ его мессианства, противоречащий распространенному представлению о Мессии как «национальном герое» (сцена Крещения, искушений в пустыне, хождения по водам, чудесного улова рыбы, Преображения). В Евангелиях эти эпизоды даны с использованием символического языка и преследуют не столько историко-биографические, сколько богословские цели.

Вся деятельность И. X., с одной стороны, свидетельствовала о его мессианском самосознании, а с др. стороны - глубоко противоречила тому, что именно еврейское общество ожидало от Мессии. Израиль ждет избавления от языческого римского присутствия, а Иисус явно не разделяет фанатичного патриотизма соотечественников. Израиль желает видеть в Мессии также и экономического чудотворца, а Иисус уже в сцене искушения отказывается «превращать камни в хлебы» (Мф 4:3 - 4; ср. Ин 6:26). Израиль уповает на Мессию - вселенского земного владыку, а Иисус утверждает, что его власть и Царство не от мира сего (Ин 6: 15; 18:36). Своим учением и поведением он постоянно бросает вызов привычному внешнему благочестию уважаемых в народе фарисеев. Постепенно нарастает неизбежный трагический конфликт между И. X. и влиятельными кругами израильского общества. Свое завершение он находит в «Страстях (Страданиях) Христовых» - в аресте благодаря предательству Иуды Искариота, в издевательствах и суде перед иудейским религ. Советом (Синедрионом) и Понтием Пилатом, в приговоре к смерти и в распятии на кресте, установленном на Голгофе. Довершают трагедию малодушие и трусость учеников, к-рые, «оставив его, бежали» (Мф 26:56), за исключением одного лишь Иоанна.

Смерть И. X. означала немедленный распад общины так и не понявших смысла его пришествия учеников (см. Л к 24:21). За этим с неизбежностью должно было последовать полное поражение его движения. Однако последующие события, о к-рых повествует Евангелие, показали обратное. Опустевшая гробница и многочисл. случаи явления И. X. узкому и широкому кругу учеников доказывали, что он жив, что смерти «было невозможно удержать Его» (Деян 2:24), что он воскрес из мертвых, как и предсказывал ранее. Ближайшим следствием его воскресения стало восстановление апостольской общины. Началась история Церкви как собирания учеников вокруг воскресшего и «прославленного» Господа. Именно этим именем - Господь, греч. - заменявшим в богослужебном языке того времени непроизносимое имя Бога (Яхве), называют с того времени И. X. его последователи (Флп 2:11).

Новозаветная письменность отражает постепенное формирование христологии (церк. учения о личности И. X.). Сам факт преодоления смерти - т. е. полного распада личности в отчуждении от Бога как источника жизни - убеждал в том, что в И. X. проявилось особое действие Бога-Творца, совершившего новый акт творения. Став этим «новым творением» (Новым Адамом), И. X. избавлен от ограничений, характерных для несовершенного материального «мира сего», пребывающего во грехе. Действие Бога в своем Сыне осознается и выражается в различных «титулах» И. X. Наиб. часто употребляется наименование «Сын Человеческий». Другое предельно важное имя И. X. - «Сын Божий». Первоначально просто указывавшее на особое посланничество Мессии, это имя приобретает в Евангелии от Иоанна новый богословский смысл: Сын есть совершенное Откровение Бога Отца, а тем самым и Слово (Логос) Бога («Слово» здесь обретает смысл предельного Откровения о ранее сокрытом). Здесь также говорится о превечном бытии Слова-Логоса, более того, о том, что Слово было парадоксальным образом отлично от Бога и тождественно Богу: «В начале было Слово, и Слово было с Богом, и Богом было Слово» (Ин 1:1). Мысль о превечном бытии Бога Слова - Сына Божия, а также о его воплощении в конкретном человеке Иисусе из Назарета выражена и в др. книгах Нового Завета. Эта же мысль дала толчок последующему формированию христианского богословия, прежде всего учению о троичности Бога и о двух природах в И. X. (божественной и человеческой). В нем сама человеческая природа получила актуальную возможность бесконечного совершенствования в каждом конкретном человеке, его обожения. Согласно классической формулировке св. Иринея Лионского (2 - нач. 3 в. п. э.), «Сын Божий стал Сыном Человеческим, чтобы человек мог стать Сыном Божиим».

Лит.: Ф а р р а р Ф. Жизнь И. X. СПб., 1904; М е н ь А., прот. Сын Человеческий. М., 1991; К а с с и а н (Безобразов), еп. Христос и первое христианское поколение. Париж, 1993.